Антон Дробович – основатель и первый руководитель Центра прав человека и мемориализации войны Киевской школы экономики, глава Украинского института национальной памяти в 2019-2024 годах, после 24 февраля 2022 года вступил в ряды Вооруженных Сил Украины.

В интервью "Апостроф TV" он рассказал, каким должен стать новый украинский общественный договор, как формируется новый исторический нарратив, как украинцы осмыслили Волынскую трагедию и как понимают политику памяти.

– Сергей Плохий недавно, презентуя свою книгу, рассказывал, что на Западе к историкам обращаются для того, чтобы те о будущем что-то рассказали. И о российской агрессии, об украинском сопротивлении в истории ищут много параллелей. Учит ли чему-нибудь история, эти параллели можно найти?

– Я не академический историк, а историк-любитель и на предыдущей работе занимался историей и изучал трибуналы, Вторую мировую войну в философском аспекте, в котором я имел образование, и в юридическом.

Могу сказать, что история учит только людей, вообще способных учиться. Поскольку исторические уроки – это уроки сложные, учиться на них могут только те, у кого есть способность учиться сложному.

Мы можем найти миллион параллелей с разными событиями, которые были в истории, но, во-первых, для того, чтобы научиться, нужно иметь достаточно живой интеллект, чтобы исследовать прошлое, а во-вторых, выбрать из прошлого то, что подходит к конкретной ситуации и третье, самое сложное – иметь силу воли и интеллект, чтобы вынести правильный.

К примеру, в Польшу залетели дроны. Для людей, которые помнят, с чего началась Вторая мировая война – небольшой пограничный инцидент, радиостанция и так далее – урок очевиден. Третья мировая война может начаться в любой момент, а может, уже продолжается с 2014 года.

Вопрос в том, когда ты дашь слабину, когда ты неадекватно отреагируеш на вызов, когда твоя прогностичность и способность предвидеть даст слабую. Соответственно, мудрые люди учатся, делают выводы, быстро реагируют, помогают нам, чтобы не дать распространиться войне.

Не очень мудрые люди говорят: "А давайте подождем, может, там Украина падет, как-то договоримся посередине". Это не мудрые люди, просто не знающие и не учащиеся на истории.

– А в ситуации с российскими дронами в Польше, дать слабину в этой ситуации – это что?

– В этот раз слабину дали американцы. Потому что поляки молодцы, поляки сбили эти дроны, наконец. Украинцы же месяцами насмехались над, извините, восточным флангом НАТО.

Американцы что-то там тормозят с оценками. Президент выходил из ресторана вообще не прокомментировал, руководитель государственного департамента сказал, что он проинформирован о ситуации. Это лидер НАТО? На страну НАТО напали, бомбили. Один из дронов врезался в частный двор, взорвался, другие дроны были сбиты ракетами. И что это, это нормальная реакция?

А поляки сбили, нормально среагировали. Немного поздно, по сравнению с предыдущими атаками, но они, видимо, собирались с мыслями. Сегодня поляки показали пример НАТО.

– Исторические параллели с нами и Кореями и ГДР и Западной Германией популярны среди частично журналистов, иногда политиков. Как к этому относиться и можно ли реализовать такой вариант?

– Мне кажется, если попытаться какую-то аналогию поставить, то нам самая близкая как раз так называемая финская история, когда Финляндия потеряла 10 или 15% территории после Второй мировой войны, но сохранила государственность.

Наш вариант, что мы вряд ли пойдем на такое количество политических уступок, как Финляндия после Второй мировой войны. Возможно, кто знает, если мы правильно повоюем, она заберет еще назад свои 10-15% территорий.

Поэтому такая история гораздо ближе к нам. Мы можем временно остановить войну на некоторых границах, стабилизировать линию фронта, не полностью распускать армию, а держать такую линию, в которую они не смогут перейти, даже если перейдут в следующее наступление.

Главное сохранить государственность и ждать своего времени. Во-первых, все делать, чтобы Россия разваливалась дальше, даже без активной войны, а во-вторых, ждать, пока они еще раз с кем-то перессорились. Это больная имперская страна, она точно с кем-то перессорится.

Например, поссорить Россию с Китаем. Это суперсложная задача. Все думают: "Боже, это даже нельзя браться за это". Есть много союзников, которые бы этому помогли. Это смелый, головокружительный ход. Это нужно себя мощным субъектом чувствовать, чтобы так поступать.

– Одно в чем упрекают западные страны, это умиротворение агрессора. Говорят, что этот исторический урок не изучен. До сих пор агрессор Россия. Или этот урок уже изучен?

– По-разному. Давайте посмотрим, например, как кто нас поддерживает. Британцы по сравнению с ожиданиями, нас чуть ли не сильнее всего поддержали. Было видно, что они, вероятно, плотью и кровью изучили этот урок.

– Потому что они Чемберлена помнят?

– Я думаю, да. Их интеллектуальная традиция. Самая культурная память и атмосфера в Британии, самая тягость и определенные уроки точно сохранены. Британцы первыми предоставляли ракетное вооружение и так далее.

А, например, американцы, от которых ожидали более четких, более радикальных шагов, что демократы при Байдене слабые, неповоротливые, с большим отставанием, что при Трампе, вообще непонятно, какие-то хаотические судороги, а не политика. Соответственно, все разочарованы этим, это не лидерство, это даже не чемберленовская политика, даже была пусть ошибочная, но четкая линия, это примирение. А эти такие не туда, не сюда.

Плюс есть куча людей в Европе, Орбан, Фицо и так далее. К чему они призывают? Они как раз занимаются примирением агрессора и вообще "не все так однозначно". Есть совершенно разные типы людей, разные стратегии поведения в разных странах. То есть мы видим, что какие-то выучили уроки, а какие-то не выучили.

– Институт национальной памяти – институт не столько научный, сколько политический. И нарратив – это исторические факты, оснащенные определенным политическим фокусом, трактовкой. Что такое для тебя исторический нарратив? Существует ли украинский исторический нарратив?

– Во-первых, нужно честно сказать, что Институт национальной памяти не производил исторические нарративы, это не было его задачей, это не было его обязанностями.

Например, у государства есть закон о Голодоморе как геноциде, или признание преступления коммунистического тоталитарного режима, или признание борцов за независимость Украины. Здесь четко сформирована позиция государства. Нарратив уже существует, он проголосован высшим законодательным органом государства. Соответственно, задача института эту проголосованную линию держать, потому что это был орган исполнительной власти. Это немаловажная деталь.

Сейчас после последнего закона об основах политики национальной памяти, драфт которого мы подготовили и существенно расширил и усилил действующий глава Александр Алферов, Институт уже получил полномочия не только реализовывать политику, но и формировать.

Теперь Институт имеет определенные полномочия по формированию политики, но все равно это только одна Кабминовская структура. Высочайшего уровня нарративы формируются в парламенте. Такова просто логика общего государственного строительства.

Но были случаи, когда у государства не было [позиции], тогда Институт обращался к ученым. К примеру, всю историю о деколонизации мы действительно развернули Институтом. Мы сначала собрали много круглых столов, научных мероприятий. Нам ученые помогли вординг подобрать, мы помогли парламенту сформировать закон о деколонизации. И действительно, Институт приобщился к формированию.

Но обычно Институт не формирует нарратив, потому что, во-первых, мало людей, которые могут это сделать, даже в институте, и мало ресурсов, а это очень кропотливое дело.

Во-вторых, в нашем государстве до сих пор плохо понимают, как бы эти нарративы должны были работать, как они должны формироваться и, если они сформированы, как синхронно их реализовывать.

– Это исторический нарратив рождается или нет?

– Большинство важнейших частей этого нарратива, например, как мы относимся к Голодомору, ко Второй мировой, к Освободительной борьбе 1917-21 годов, к Чернобыльской катастрофе и так далее, рождаются не государством.

Первоначально родили это наше академическое сообщество, диаспора в определенной степени, а затем лишь государство уже реагировало на почти произошедшие консенсусные вещи.

Именно потому, что государство, как правило, не дооценивает культуру и занято силовиками, нефтью, судебными делами, а культуру всегда унаследовало. Поэтому она, как правило, легче принимает уже отдискутированное, отрефлексированное, готовое и уже формирующее нарратив, кроме единичных случаев. Например, когда Ющенко поставил вопрос о признании Голодомора геноцидом и создании экосистемы, признании и поддержке знаний о Голодоморе как геноциде государственной политикой. Это единичные случаи.

Но после 2022 действительно для большего количества людей исторические вопросы, вопросы определения себя, своей идентичности, вопросы маркировки преступлений предыдущих российских, коммунистических и так далее, стали принципиальными. И социология это указывает. Мы в Институте ежегодно замеряли интерес к истории, у молодежи тоже. И социология показывает, что после 2022 такое повышение пошло.

Соответственно, больше интерес, большая вовлеченность и как следствие политики чувствуют, что есть запрос, и они начинают действовать. Для меня это показывает наиболее показательный кейс – принятие закона о деколонизации, когда фактически мы несколько лет предпринимали свои меры, какого-то большого интереса не было.

И так же о Национальном военном мемориальном кладбище. С 2020 года закон лежал в парламенте и только в 2022 году после полномасштабного вторжения был принят. А до того два года, извините, а я уже молчу о том, что идея о нем была в 2015 году. Все эти выдающиеся носители вышиванок все каденции предыдущей власти, этой власти годами игнорировали такие вопросы.

– Политика памяти, какое место в историческом нарративе она занимает? Нам нужно ее понимать как конкретный канон памятования, чествования нынешних героев на протяжении более 10 лет или на протяжении 300 лет? Вот сколько это?

– Начать нужно с проблематизации термина политика памяти. Мы просто должны понимать, что такое политика? Это деятельность определенного количества людей в интересах общества, в интересах большего количества людей.

Политика памяти – это направленные действия определенного актера, не только государства, кстати, в демократическом государстве формируют и реализуют политику не только государство, но и академическое сообщество, третий сектор, лидеры мнений. Они могут предлагать политические идеи. То есть те, которые влияют на жизнь общества и могут быть приняты государством.

Соответственно, идеи о том, как нам вместе выделить, что нам помнить, на что обратить внимание, какие травмы прошлого нужно вынести на передний край – это политические решения. Почему? К примеру, мы помним о Голодоморе, зачем нам это нужно делать? Чтобы почтить достоинство тех, кто погиб, чтобы помнить, кто с нами это сделал.

Если бы мы раньше до этого "дочухали", то, возможно, у нас было бы больше предохранителей, мы бы раньше изменили военные доктрины Украины, потому что лучше бы понимали, откуда будет возвращение такого же. Это политика. И, соответственно, горизонт ее не ограничен.

Например, последнее решение об установлении праздника Дня государственности Украины или решение о войне за независимость, сейчас активно обсуждается вопрос переименования Дня Независимости в День восстановления независимости. Хронологические рамки политики не ограничены, они могут относиться к всей длине существования сообщества.

– Как должна выглядеть политика памяти сейчас?

– Мы видим сейчас, что огромный интерес и огромный запрос на то, чтобы понимать, а как вообще в предыдущие века наши с россиянами отношения происходили.

Например, недавно вышел фильм Мирославы Барчук, которая задает вопрос о том, как мы вообще приобщены к построению империи. Оказывается, наши прекрасные могилянские профессора в свое время помогли сформировать идею Российской империи.

А некоторые из них конкретно Петру I политические решения предложили, что, мол, вот Византия однажды была великой империей, давайте мы будем следующей. Петр принял эту историю. Мы задумываемся о нашей судьбе, о нашем участии и так далее.

– В этом свете Феофан Прокопович – хороший персонаж украинской истории или плохой? Один из выдающихся интеллектуалов, или тот, кто придумал Российскую империю?

– Он выдающийся интеллектуал, несущий очевидно на себе ответственность за то, что он придумал эту империю. Но в то время ему казалось, что он и другие - партнеры в этой истории. Что это не будет чужой империей, которая потом здесь будет вырезать местное население и так далее. Хотя уже тогда были первые знаки об этом. Они думали, что они помогут совершить большую классную империю, где, скажем, 50% акций будут наши. Простите, так не случилось.

Это тоже вопрос об осмыслении своей роли, о приватизации истории и так далее. И мы должны понимать, что наша политика памяти должна быть честной, инклюзивной. Должен рассказать о крымских татарах, а как, что, почему у нас такие отношения? Как так случилось, что когда-то Крымское ханство было геополитическим субъектом, с которым вместе воевали, били тех, завоевывали этих, кому Петр I дань платил, почему он ее платил и так далее.

Там тоже о поляках. Как так случилось, что мы воевали за Хмельницкого, как так случилось, что Волынская трагедия [произошла]. Мы должны понимать все эти компоненты, честно это ставить на виду, исследовать, понимать, как это влияет на нас теперь, на них, что им болит, что нам болит. И соответственно действовать с поправкой на это. А некоторые вещи, конечно, можно и забывать.

– Мы, как общество, готовы проговаривать неудобные, возможно, какие-то темы? Ты вспомнил Волынскую трагедию. В ней есть роль украинцев, которая, очевидно, сейчас не всем нравиться, ее теоретически можно как-то проговаривать?

– В каждый конкретный период общество лучше знает, что актуально. Лидеры мнений, те, кто несут ответственность за определенную интеллектуальную смелость, лучше всего знают, что ко времени, что нет. Что резонирует с моральными вызовами и с ситуацией, а что не резонирует. Готово ли наше общество? Однозначно готово.

Наше общество проявило в психологическом, интеллектуальном плане готовность гораздо больше, чем многие соседи. Например, в Украине нет проблемы, чтобы высшие чиновники страны, министры, руководители органов власти, президент, парламент признавали, что определенные украинские подразделения, в том числе признаваемые законами борцами за независимость, совершали преступления против польского населения.

То есть, что они убивали гражданское польское население, в результате совершали этнические чистки и что это недопустимое поведение, и Украина такие действия осуждает. То есть это не проблема ни на телевидении сказать, ни в заявлении публичном. Большинство украинцев не очень знакомы с этим периодом. Это реально проблема, но когда они узнают, им все понятно, они говорят: "Да действительно ну чем здесь гордиться? Это этническая чистка, ничего хорошего в этом нет, конечно это неправильно и так делать нельзя".

Но, например, в польском обществе я не видел ни одного политика уровня министра или руководителя, который может сказать, что Армия Крайова действительно вырезала украинские села или батальоны хлопские вырезали украинских гражданских людей в акциях возмездия УПА. Они просто не могут это проговорить публично, потому что рейтинг.

Вопрос. У кого более честная политика памяти? Какое общество готово, а какое не готово? Вот сейчас во Львове, в УКУ, под руководством профессора Галагиды, делается исследование, уже много томов вышло, где десятки тысяч украинских жертв доведены поименно с перекрестными ссылками из нескольких архивных источников. Мы смотрим и ужасаемся тому. Десятки тысяч.

Украинцы однозначно убили больше поляков в этой истории. В разы может, то есть речь идет о 30-40 тыс украинцев убитых поляками и где-то 70 тыс поляков убитых украинцами. Мы можем это называть, мы можем об этом говорить. Мы готовы за это извиняться, говорить, что это невозможно допустить и так далее. Хотя Украина как государство не несет за это ответственности, но мы готовы на эти шаги.

В польском обществе мы не видим этой готовности. Соответственно по этому кейсу я заключил, что мы открыты к таким дискуссиям.

– Наш национальный миф меняется как-то или нет? Долгое время сквозь призму школьную или литературу говорили, что Украина – это образ жертвы. Страдания, слезы, проигрывавшие в войнах, были порабощены. Заменяется ли он на героический миф?

– Мне кажется, что вообще история о том, что Украина жертва, плаксивая, несчастная, замученная и так далее, уже какой-то моветон об этом говорить. Мне кажется, в интеллектуальных кругах уже давно понятно, что это такой скучняк, что это просто не может быть.

– Мы ведь не можем сказать, что этого не было.

– У каждой нации есть такая часть. У каждой нации, в результате целенаправленных усилий исследователей, можно вычленить сотни кейсов жалости и создать из этого канон литературы, истории, музыки. Исследователи говорят, что в Советском Союзе это была часть стратегии последования культур, не только украинской, а всех остальных, чтобы она выглядела неполноценной, непривлекательной и так далее.

Я лично не исследовал это, но это вполне соответствует modus operandi советской власти по отношению к белорусам, украинцам, другим странам, которые были под их гнетом.

Это была оккупация или нет? Мне сейчас выглядит, что очень похоже, что это была действительно оккупация, но об этом надо говорить со звездочкой, потому что действительно миллионы людей добровольно сотрудничали с большевиками и приближали эту оккупацию.

Поэтому да, наш нарратив меняется в литературе, в искусстве, в кинематографе. Но все, что касается культуры, это сад или как рождение ребенка. Ты не можешь его родить через два месяца. Так же с культурой, но с культурой это 50 лет, 100 лет, 300 лет, 500 лет. Горизонт планирования такой, что у политиков сразу пропадает любое либидо, потому что, видите ли, политический сезон – это пять лет.

Поэтому единицы политиков способны мыслить культурой и, как правило, реагируют на общественный запрос. Чем мудрее люди, чем влиятельнее креативный класс, чем влиятельнее лидеры мнений, тем серьезнее политики вынуждены считаться [с ними].

– Я могу ошибаться, но мне кажется, что так ясно, как после 2022 года, украинская политика еще никогда не видела культуру.

– Я соглашаюсь. Мне тоже кажется, что сейчас, по крайней мере, на словах, и даже в кулуарах, понимание есть, это так.

По деньгам это все еще не видно, потому что все еще урезаны бюджеты Украинского института, УКФ, Института книги. Минфин крутит вязы Минкульта и так далее.

Но, по крайней мере, общие проекты ГУР и культурных учреждений, я вижу, инициативы гуманитарны, правительство просит поддержки международных доноров и определенных культурных институций. Вот я вижу сильнее, чем было раньше, однозначно.

Это тоже, пожалуй, субъективная оценка, но создается впечатление, что действительно для правительства, для политиков это стало более выразительным приоритетом. Но увидим, что будет дальше.

– А что в этот момент нужно успеть сделать для культуры? Пока в Кабмине или в Верховной Раде более внимательны?

– У меня рефлекторный ответ таков: в любой непонятной ситуации развивай успешные институты. Там, где ты видишь команды, умеющие работать, которые показали уже хороший результат, давай им ресурсы, расширяй их возможности, развивай институты.

Есть не государственные команды, которые что-нибудь классное делают, дайте им гранты, пригласите на государственную службу, лишите лишнего регулирования и так далее, больше свободы. Опять же, потому что это о саде: должности дерева, найми людей, которые будут поливать и не мешайте им. В культуре это работает так.

Это, к сожалению, очень сложно втиснуть в логику государственных решений, аудитов и так далее. Здесь нужен тоже креативный подход, потому что это тоже нельзя оставлять без полного контроля, потому что там тоже много экзальтированных мошенников.

Поэтому первый критерий – инвестиция в институции и успешные команды, второй критерий – их системная поддержка, взращивание и так далее. Ну и третий критерий – проверка, аудит качества, но тоже с участием успешных адекватных команд, людей, а не волюнтаристов.

– Еще один момент, который оказался, как мне кажется, после 2022 года, это более четкое осознание важности культуры в национальной безопасности. Это не идет прямо на фронт, это не снаряды, это не дроны, это не люди в окопе, но это как-то укрепляет. Вот ты можешь объяснить этот механизм, почему это важно?

– Могу. Могу объяснить двумя примерами. Один – грустный, а другой более оптимистичный.

Например, если бы мы нашу политику памяти о Голодоморе могли строить как субъект раньше, не с 90-х годов, апроприируя еще диаспоральный дискурс, а, скажем так, если бы каким-то чудом обрели независимость в 50-х годах, и 50 лет, как государство Израиль строило память о Голодоморе.

Очевидно, что наши политики, военные, спецслужбы лучше бы понимали угрозу, исходящую из Москвы. Просто потому, чтобы они знали, что когда-то уже в 1932-33-м ребята из Москвы организовали военные отряды и целенаправленно уничтожили миллионы людей, уморили одним из самых жестоких способов – голодом. Потому что они ломали хребет сопротивления.

Будь эта память, был бы предохранитель и консенсусная память об этой опасности воплотилась бы в военных доктринах. Они бы сразу сказали: "Самый вероятный враг - Россия, потому что мы выпали из ее орбиты, она поощряет реваншизм". И, соответственно, наши непосредственные инструменты были более готовы, наши военные заводы и патронные заводы были бы не в Луганске, возможно, а во Львове. Это кейс о грустной памяти.

А теперь поднимем другой вопрос. К примеру, была выставка в 2019 году Ukraine Wow. Кстати, сейчас готовится к открытию снова Ukraine Wow уже в 2025 году. Тогда 350 тыс, кажется, людей посетило. Это такой популярный проект, открывающий украинскую культуру и украинские явления, специфику украинской идентичности людям.

Многих людей я лично спрашивал, не являюсь супер кураторами, искусствоведами, они говорят: "Мы выходили, у нас вдохновение появляется, ты начинаешь больше любить свое сообщество, своих людей, которые вокруг. Ты хочешь что-то действовать". Сотни тысяч людей могут получить такой заряд, помогающий поддержать это сообщество.

Такие проекты – это такой culturetainment, edutainment и так далее – не являются прямой инвестицией в оборону, но они укрепляют резильентность, то есть способность к защите сообщества. На что работают россияне с их ИПСО? Распри, раскол, перессорить, перебить.

На что работают такие проекты, которые, например, делают Украинский дом, Художественный Арсенал, PinchukArtCentre? Они создают проекты, которые открывают это сообщество само себе. Что делает Ukraine Wow? Она предлагает людям посмотреть и сказать: "Вау, какие у нас были классные вещи в прошлом, какие мы бываем крутые, когда единственные, солидарны и так далее".

Это то, что усиливает наше сообщество и, по всей видимости, несет косвенный оборонительный эффект. Я уверен, что есть косвенный эффект от инвестиции в культуру даже во время войны.

– Нынешний этап войны, как ты его оцениваешь? Где мы сейчас?

– Я немного расширю рамку, но мне кажется, драматически важно, что мы учли урок столетней давности. Ибо в 1917-21 году, если мы посмотрим на интеллектуальные дискуссии того времени в печати, тогда дискутировали, нужна ли армия. Это главный вывод, который мы сделали.

Мы не стали, извините, мяться на ногах, мы четко поняли после 2014 года, а после 2022 года однозначно поняли, что нужно строить армию, давать инициативу командирам деятельным, боевым, которые способны формировать новые бригады, новые полки и управлять эффективно.

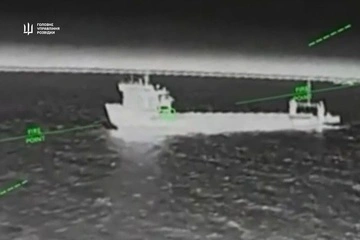

К примеру, мы же придумали FPV-дроны использовать. Мы первые придумали оптоволокно использовать. Морские дроны – это наши ноу-хау, все эти операции. То есть мы осознали, что мы можем избивать москаля, что мы можем это делать эффективно. Мы осознали, что могут быть инновационные и бизнес-подходы масштабируемые в армии.

Другое дело, что мы, к сожалению, пока это не домасштабировали это до должного уровня.

Мы когда-то с тобой беседовали пару лет назад о вероятности победы в этой войне, она достаточно статистически неутешительна, но поскольку мы верим в сложные вещи, и для нас это экзистенциальный вопрос, мы все-таки, если бы это пафосно не звучало, делаем невозможно возможным.

– Но теперь, по сравнению с двумя годами назад, эта статистическая неутешительность становится более оптимистичной, или меньше?

– Более. Мне кажется, что мы сейчас, в первую очередь, из-за той цены, которую заплатили нашими ребятами, погибшими на фронте, мы придумали технологии сдерживания россиян.

Даже эта так называемая killzone, которую невозможно штурмом сейчас прорвать благодаря использованию технологий FPV-дронов, это одна из тех технологий, которая показывает большую эффективность, чем в 2022 году. Мой собрат Дэн, который сейчас служит в Хартии, занимается роботизированными системами, пошутил: "Нам бы эти лаборатории по использованию дронов летом 2023 года, то мы бы сейчас сидели у Сахалина". Просто они не могли тогда это сделать. Жаль, что для того, чтобы осознать это и масштабировать, понадобилось столько лет, а главное – столько потерь.

– Я бы хотел, чтобы ты рассказал об общественном договоре. Как меняется представление украинцев об обустройстве нашего общества, о наших ролях, о наших ценностях, меняется ли оно вообще?

– Однозначно у нас изменился общественный договор. Что такое общественный договор? Грубо говоря, отношения между обществом и государством. Или можно даже увеличить количество актеров – между политиками, военными, налогоплательщиками, бизнесом. Эти отношения очевидно, что в мирное время она совсем другие, чем в военное время.

В мирное время какая установка? Государство должно обеспечить минимальные социальные стандарты, взимать налоги и балансировать насилие. По сути цель такого государства – счастливый человек, гражданин.

Во время войны – это не так. Во время войны задача государства состоит в том, чтобы само государство, сообщество выжило, чтобы у людей были права человека, потому что если нет государства, никаких прав человека нет. И эта война это показывает, если рухнет Украина, для десятков миллионов украинцев прав человека некому будет защищать.

И, соответственно, нужно переговорить. Одно дело – ты просто раньше платил налоги и отстаньте, я занимаюсь своими делами. Или я бюджетник, получаю зарплату, выполняю свою социальную функцию и отстаньте, дальше я делаю, что хочу. Теперь не так.

Теперь люди должны договориться между собой, по каким основаниям они готовы жертвовать своей жизнью ради государства. Государство должно объяснить, зачем это делать: если они не пожертвуют, они станут либо вечными изгнанниками, либо жертвами тоталитарного режима, приходящего с целью уничтожить это пространство этих людей.

И договориться, на каких условиях происходит это пожертвование своей жизни, или подвергать его риску. На какое время? Все ли это должны делать, не все ли? То есть мы по-хорошему должны договориться, поскольку у нас нет горизонта, когда закончится российская агрессия, на неограниченное время, на вечную войну. Как Израиль полвека ведет вечную войну. Они настроили общество.

– Этот договор воплощен в какие-то конкретные акты, конкретные вещи? Просто собралась группа ученых и написали меморандум или это конкретные законы?

– Это и то, и то. Сначала формируется собственно договоренность, формализуется лидерами мнений. Обычно эти политики должны быть, но это не обязательно только политики. Поскольку мы демократическая страна, у нас не только политики могут быть субъектами политического действия.

Соответственно, лидеры мнений, люди, способные взять на себя эту ответственность, предлагают концепт, он должен стать вирусным, люди должны понять, почувствовать, зачем это все нужно делать, зачем это сообщество должно стоять. И дальше это непременно повлияет на структуры, политические формы, воплощенные в законы, нормативы.

– А вот законы о чем, на твой взгляд, ключевые для этого?

– О мобилизации, об основах внутренней и внешней политики, о, скажем так, социальных гарантиях, стандартах, законах о безопасности и обороне и так далее.

Грубо говоря, должно быть ясно понятно, что сегодня мы находимся в тылу, работаем, зарабатываем, налоги платим, поддерживаем культурную устойчивость и так далее. А через год мы на шесть месяцев идем служить в армию. К примеру, два месяца в штабах, два месяца взбиваем шахеды, два месяца на передке. И так вся страна. Женщины, мужчины и так далее.

И каждый должен знать, как в израильской армии, например, каждый знает, когда его время, когда его миссия, какая задача, когда оно закончится, какие плюсы-минусы за каждый период и как к этому подготовиться. И все честно. И что будет, если этого не делать и что будет, если это делать.